高瓴资本精准减持破红线,百济神州盈利拐点下的资本退潮谜题

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 于娜 见习记者 赵文娟 北京报道

一场关乎中国创新药“一哥”百济神州(688235/06160/ONC)的资本变动,正引发资本市场热议。

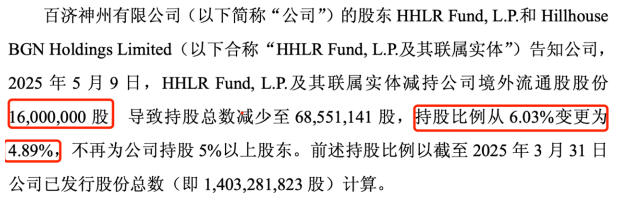

近日,百济神州发布公告,股东HHLRFund,L.P.及其联属实体(高瓴资本集团控制的管理公司),在5月9日减持1600万股境外流通股。这一减持直接让其持股比例从6.03%降到了4.89%,不再是公司持股5%以上的大股东。按照当日百济神州港股140.4港元的收盘价算,这次减持套现了22.46亿港元。随着持股比例跌破5%,不仅意味着重要股东的话语权削弱,HHLRFund,L.P.及其联属实体后续减持将无需再公告披露,更标志着高瓴资本从深度绑定到逐步退场的战略转向,这为资本市场留下了巨大悬念。

(截图来自关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告)

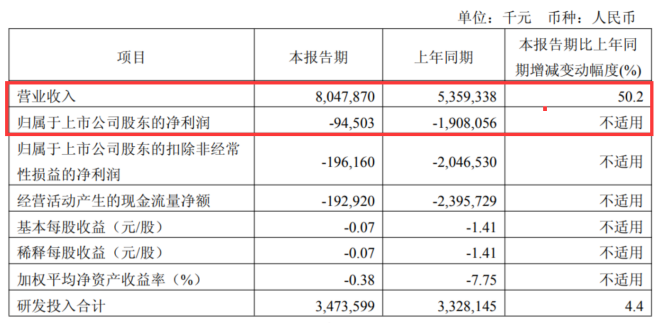

从基本面来看,截至2024年12月31日,公司还存在626.67亿元的累计未弥补亏损,但在今年一季度中开始向好发展,该季度营收为80.48亿元,较上年同期的53.59亿元增长50.2%;净亏损为9450.3万元,上年同期的净亏损为19.08亿元,同比大幅收窄。《华夏时报》记者致函百济神州,采访高瓴资本的逐步离场是否与公司基本面变化有关等问题,截至发稿未收到回复。

“高瓴资本自2023年起多次减持百济神州,其离场原因复杂,投资周期自然退出与行业趋势预判皆有可能。”中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元对本报记者表示。

高瓴持股比例跌破5%

这并不是高瓴资本第一次减持。

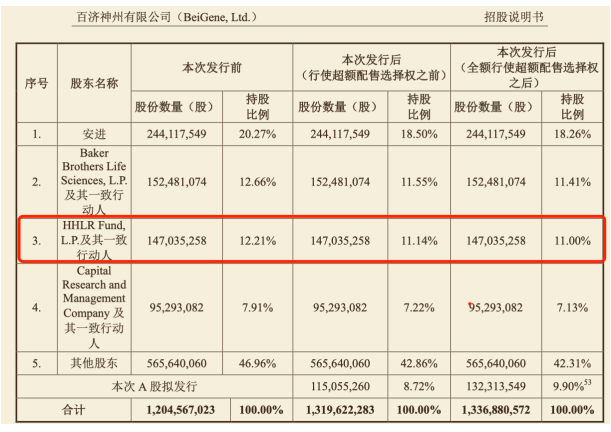

回顾高瓴资本与百济神州的渊源,可谓颇深。据公开信息,2014年,在百济神州A轮融资的关键节点,高瓴资本就强势入局,成为最早押注这家创新药企的重要机构投资者。此后,无论是2016年登陆纳斯达克,2018年登陆港股市场,还是2021年科创板上市的战略配售,高瓴资本始终坚定跟投百济神州。据统计,高瓴资本在百济神州的累计投资金额超20亿元,持股比例一度高达12.21%,堪称长期重仓,一路助力百济神州完成纳斯达克、港交所、科创板三地上市。

(截图来自百济神州招股书)

但投资风向的转变始于2023年。自当年6月8日起,高瓴资本开始密集减持,通过集中竞价与大宗交易等方式,在2023年6月8日至2024年12月2日期间减持约2199.73万股,持股比例从10.61%减少至9.02%。2025年3月3日至4日,高瓴资本再度减持3224万股,持股比例降至6.66%。到2025年5月9日,其持股比例已降至4.89%。这意味着,高瓴在不到两年的时间内减持比例高达5.72个百分点,卖掉了一半以上的持股。三次减持动作环环相扣,将高瓴资本的退出战略清晰勾勒。

高瓴资本的逐步离场,究竟是基于投资周期的自然退出,还是跟行业趋势预判有关?支培元分析称,“从投资周期角度出发,高瓴资本早期对百济神州的投资堪称战略布局,助力企业在创新药研发的艰难征程中起步。经过数年发展,百济神州在资本市场取得一定成绩,高瓴达到预期投资收益目标后选择逐步退出,符合投资的周期性规律。然而,行业趋势的影响也不可忽视。生物医药行业风云变幻,技术创新日新月异,竞争愈发激烈。尽管百济神州在创新药领域有所建树,但潜在风险依然众多。高瓴资本或许洞察到行业未来竞争加剧、研发瓶颈等风险,提前做出减持决策。”

与此同时,高瓴资本此次减持是通过港股市场而非科创板,并将百济神州持股比例从6.03%精准减持至4.89%(恰好低于5%的权益披露门槛),也引发市场对其策略动机的讨论。支培元认为,“这很大程度上源于两地减持规则的差异。港股市场在5%以上股东后续披露义务方面相对宽松,而科创板对此要求更为严格。这种规则差异使得高瓴在港股减持时能够更加灵活地操作,减少频繁信息披露对市场造成的波动影响。精准减持至4.89%规避5%披露线后,虽理论上存在进一步隐秘减持空间,但实际操作并非毫无限制。一方面,高瓴资本仍需遵守相关法律法规和交易所的基本规定;另一方面,过度隐秘减持可能引发市场猜测和质疑,对公司股价和声誉造成负面影响,进而损害自身利益。”

“从目前情况看,高瓴尚未完全退出百济神州,其仍保留A股持仓。但当其境外持股比例已低于5%时,确实存在进一步‘非披露式’减持的可能性。这种做法虽合规,但值得市场持续关注。因为对投资者而言,资本动作的‘不透明性’,往往比动作本身更容易引发市场预期的波动。”知名商业顾问,企业战略专家霍虹屹向本报记者表示。“不过,长期资金的退出,也确实是对行业模式可持续性的一种现实考量。特别是在高研发投入、长产品周期、政策高度不确定的创新药行业,资本的‘信心续航力’往往决定了公司能否穿越低谷。因此,高瓴的减持既是对资产流动性的管理,也可能隐含对未来资本市场支持度的重新预期。”霍虹屹进一步表示。

业绩向好却遭逆势减持

作为创新药企的典型代表,百济神州的财务轨迹与生物科技行业的普遍发展规律高度契合——高强度的研发投入叠加漫长的商业化周期,使得企业持续面临经营性亏损压力。截至2024年12月31日,公司还存在626.67亿元的累计未弥补亏损。不过,从核心经营指标观察,此次股东减持恰逢百济神州经营态势的重要转折期,多项财务指标指向企业基本面显现向好趋势。

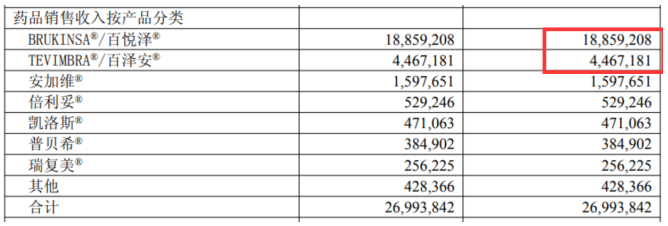

2024年,百济神州营业收入达272.14亿元,同比增长56.19%,这主要得益于核心产品泽布替尼全球销售额突破188.59亿元(同比增长106.38%),替雷利珠单抗销售额44.67亿元(同比增长17.37%)。2025年第一季度,百济神州实现营收80.48亿元,同比增长50.2%,归母净利润亏损9450.3万元,去年同期归母净亏损为19.08亿元,一季度亏损额大幅收窄。

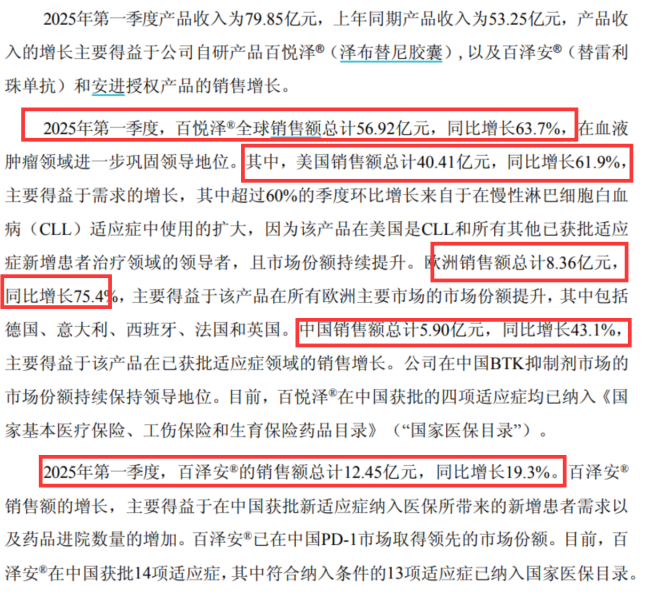

针对亏损收窄原因,百济神州在一季报中表示,主要系产品收入增长和费用管理推动了经营效率的提升。从收入结构来看,泽布替尼作为公司核心产品,一季度全球销售额达56.92亿元,同比增长63.7%。在美国市场,其销售额为40.41亿元,同比增长61.9%,首次占据BTK抑制剂市场份额首位;欧洲市场销售额8.36亿元,同比增长75.4%;中国市场销售额5.90亿元,同比增长43.1%。另一款产品替雷利珠单抗,一季度销售额12.45亿元,同比增长19.3%。同时,美股财报显示,在美国通用会计准则(GAAP)下,百济神州头次实现季度盈利。公司预测,2025年营业收入预计将介于人民币352亿元至381亿元之间。

(截图来自2024年年报)

(2025年一季报)

(截图来自2025年第一季度主要财务数据公告)

不过,也有观点认为,尽管已实现盈利,但基于企业近七年累计经营性亏损超590亿元的财务背景,对当前财务改善的持续性存疑,尤其是一些关键风险点应特别关注。对此,支培元表示,“研发管线进度是关键风险点之一。创新药研发犹如一场漫长的马拉松,充满不确定性,若后续研发项目遭遇挫折或进度滞后,将直接影响公司未来的产品线布局和营收增长。销售费用占比过高也可能成为盈利的绊脚石,若不能有效控制销售成本,利润空间将被持续压缩。医保谈判压力同样不可小觑,药品能否顺利进入医保目录以及医保支付价格的高低,都会对公司的市场份额和盈利能力产生重大影响。只有妥善应对这些风险,百济神州才能实现财务状况的稳健持续改善。”

“财务改善的可持续性,依然取决于三个变量:管线兑现、费用控制、政策外部性。首先,研发管线的进度和转换效率是公司未来的‘增长引擎’。百济拥有丰富的在研产品,但如何从‘技术储备’变为“市场份额”,仍需跨越临床试验、审批合规、商业化推广等多重挑战。其次,销售与市场费用的结构将决定盈亏拐点是否具备持续性。当前其营销开支依旧较高,部分用于拓展海外渠道,这种‘高杠杆换增长’的模式,若无法有效提升单位销售利润率,未来可能成为拖累。最后,医保谈判与政策变化的风险不可忽视。中国市场对创新药价格的压制趋势日益明显,若未来泽布替尼或其他核心产品在医保谈判中面临降价压力,将直接压缩利润空间。此外,海外市场同类竞争者的专利布局与市场策略,也构成外部不确定性。创新药企的‘财务改善’,从来不是一场短跑,而是一场‘兑现技术红利’与‘穿越政策周期’的马拉松。百济神州正在接近盈亏平衡的临界点,但真正的商业胜利,取决于它是否能在下一个产品周期中持续推出‘第二个泽布替尼’。”霍虹屹认为。

责任编辑:姜雨晴 主编:陈岩鹏

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)