迈威生物-U“三重门”:董事长突遭立案调查、财务黑洞与港股IPO生死劫

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 于娜 见习记者 赵文娟 北京报道

近日,一则公告让迈威生物-U陷入舆论漩涡。据公告,公司董事长兼总经理刘大涛收到中国证监会出具的《立案告知书》,因其涉嫌短线交易,证监会决定对其立案。事实上,这家创新药企正深陷“多事之秋”,一边是董事长突遭立案调查的公司治理危机,一边是持续恶化的财务状况,不仅让正在推进的港股IPO计划蒙上阴影,更让市场对其本已脆弱的资金链产生更深忧虑。在投资者交流平台,“经营稳定性”“IPO进展”“资金压力”等关键词频频出现,折射出这家创新药企面临的多重困境。

“此次事件可能会导致审查过程更加严格甚至可能暂停其上市进程。特别是,如果证监会最终认定刘大涛的行为违反了相关法律法规,那么公司不仅会面临法律风险,还可能导致投资者信心下降,进一步加剧融资难度。”经济学家、新金融专家余丰慧在接受《华夏时报》记者采访时表示。

迈威生物-U表示,本次事项系对刘大涛先生个人的调查,不会对公司日常经营活动产生重大影响,立案调查期间,刘大涛先生将积极配合中国证监会开展调查工作。但此消息一出,迈威生物-U股价应声下跌,市场用真金白银投出了担忧票。本报记者致函迈威生物-U采访关于董事长被立案调查及公司经营情况等问题,截至发稿未收到回复。

研发投入与商业化失衡的困局

这并非迈威生物-U首次站在聚光灯下,作为2022年登陆科创板的生物医药企业,迈威生物-U的发展轨迹颇具行业代表性。公司专注于肿瘤和年龄相关疾病领域,主要产品涵盖抗体、ADC药物、重组蛋白和小分子化学药等。尽管已实现多个产品的上市,如君迈康、迈利舒和迈卫健,但公司至今尚未实现盈利,且存在累计未弥补亏损。

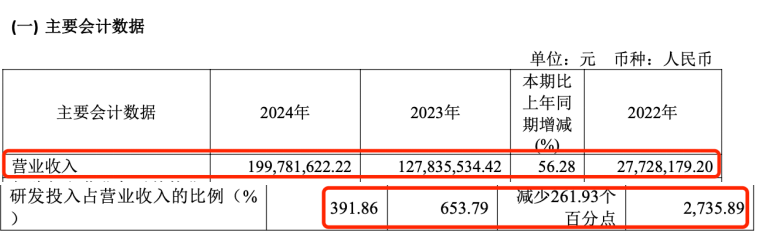

Wind数据显示,2022年至2024年,公司归母净利润分别为-9.55亿元、-10.53亿元、-10.44亿元,近三年累计亏损超过30亿元。其中,研发投入占比持续高位运行,三年研发费用分别为7.59亿元、8.36亿元、7.83亿元,分别占同期营业收入的2735.89%、653.79%、391.86%。与之形成鲜明对比的是,同期营业收入仅为0.28亿元、1.28亿元、2亿元。

(截图来自2024年年报)

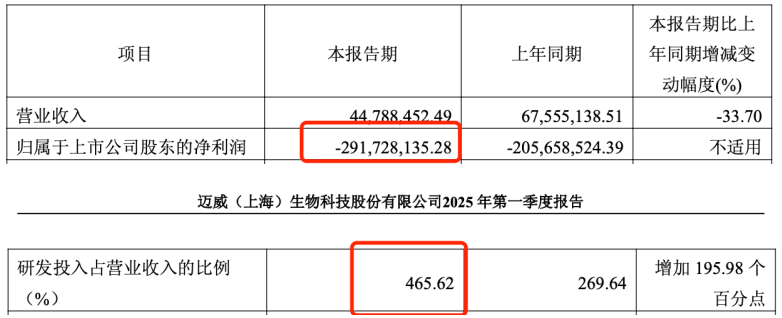

最新财报显示,迈威生物-U的研发投入与营收失衡状况持续加剧。2025年一季度,公司研发投入占营业收入的比重高达465.62%,这一惊人数字折射出其商业化进程的严重滞后。

(截图来自2025年一季报)

从研发管线看,公司16个在研品种中,仅君迈康、迈利舒、迈卫健3款产品实现商业化,这些生物类似药获批时间依次为2022年3月、2023年3月、2024年3月。虽然手握三款获批产品,但进入2025年,迈威生物-U仍然亏损。今年一季度,公司实现营业总收入4478.85万元,同比下降33.70%;归母净利润-2.92亿元,同比下降41.85%。公开财务数据显示,自2017年成立至2025年一季度末,迈威生物-U归母净利润累计亏损60.12亿元。

(截图来自2025年一季报)

如何在保持研发投入的同时,实现产品的商业化突破始终是创新药企普遍面临的一个难题,迈威生物-U也不例外。目前来看,公司三款上市产品的销售表现平平,2024年2亿元的营收根本难以覆盖高昂的研发和管理成本。

对于公司三款生物类似药年销售仅两亿元的表现,其核心瓶颈究竟是产品竞争力还是商业化能力?余丰慧表示,“年销售额达到2亿元的表现可以视为一个起点,但显然未能充分展现产品的市场潜力。核心瓶颈更多地体现在商业化能力而非产品竞争力上。这意味着公司在市场营销、渠道建设和品牌推广等方面还有较大的提升空间。要改善这一状况,迈威生物-U需加强自身的商业化团队建设,优化销售策略,提高市场渗透率。”

知名财税审专家、资深注册会计师刘志耕告诉《华夏时报》记者,“迈威生物-U两款生物类似药2024年销售收入约2亿元的表现,在类似生物药品行业中属于偏低水平,结合行业特点和公司情况,其核心瓶颈应该是该公司自身产品竞争力不足与商业化能力薄弱两方面问题共同作用的结果,同时,也是行业恶性竞争与政策挤压的结果。该公司未来需加速创新药研发的突破,并最好能通过港股上市融资补足商业化资源,但在两三年内,公司增加收入并扭亏的难度很大。”

迈威生物-U表示,在未来一段时间内,公司未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大,并存在一定期间内无法进行现金分红的风险。

重资产扩张策略进一步加剧财务压力

除此之外,迈威生物-U采取的重资产扩张策略也在一定程度上加剧了财务压力。

2017年自公司成立以来,迈威生物-U陆续完成对泰康生物、普铭生物、诺艾新、德思特力、朗润迈威、迈威康、江苏登科的收购,使得公司固定资产规模迅速攀升,截至2024年年末已达16.53亿元。但现实是残酷的,这些收购的子公司多数未能实现盈利,反而成为拖累业绩的包袱。据2024年年报,迈威生物-U旗下共投资18家参股子公司,除正在办理注销手续的德思(美国)研发子公司外,其余17家子公司中仅3家实现盈利,分别是普铭生物(净利润17.11万元)、德思特力(净利润1355.78万元)、迈威康(净利润8765.60万元)。

(截图来自2024年年报)

并购是把双刃剑,正如余丰慧对本报记者所说,“迈威生物-U采取的‘高研发投入+重资产并购’模式在生物医药行业中较为激进,与许多专注于轻资产运作或逐步积累自有研发管线的企业有所不同。这种模式的优势在于能够迅速扩大规模和技术储备,但同时也带来了较高的财务风险和整合挑战。若不能有效转化为商业成果,高额投入难以获得相应回报。”

从财报上看,这些子公司不仅无法为公司贡献正向现金流,反而需要持续投入资金来维持运营,进一步拖累了公司整体业绩。年报显示,目前公司的资产负债率已经从2022年的24%快速升至63.61%。2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为-9.56亿元,而截至2024年末公司流动负债则高达15.42亿元,其中短期借款高达9.22亿元。此外,2024年以来,公司还曾两次调增向金融机构申请授信及融资额度。

(截图来自2024年年报)

“高研发投入是生物医药企业的必经之路,但迈威生物-U的‘高研发投入+重资产并购’模式存在一定风险。迈威生物-U在商业化能力不足时,大规模并购重资产子公司,导致固定资产包袱沉重,盈利压力巨大。与行业主流路径相比,主流创新药企更注重轻资产运营,通过合作研发、授权引进等方式灵活布局,控制固定资产规模,同时在产品获批前就积极筹备商业化团队和渠道。迈威生物-U的模式在资源整合上虽有一定优势,但缺乏灵活性,一旦市场或研发出现波动,抗风险能力较弱。”广州眺远营销咨询公司总监高承飞向《华夏时报》记者表示。

刘志耕认为,“尽管该模式在技术卡位与管线扩张层面具有其战略合理性,但需在未来12至18个月内解决好三大矛盾:一是研发投入的消耗与资金投入的时间差异、二是并购规模与运营整合的能力差异、三是国际化预期与本土商业化效率的兑现差异。否则该模式可能难以长期持续。”

港股IPO“生死劫”

当下,迈威生物-U正在紧锣密鼓地推进港股上市进程。

公司在向媒体回应时称,公司董事长兼总经理被立案事件对公司港股上市计划不会有任何影响。“该事件会导致对迈威生物-U的监管审核风险加剧,但是否会影响及如何影响上市进程,取决于监管调查结果披露的时效、结果以及公司危机公关的能力。短期看,上市进程大概率会推迟几个月以应对合规审查;中长期看,若调查被坐实违规,则可能触发保荐人重新评估项目的风险,甚至导致IPO终止。因此,投资者需关注后续监管动态及公司治理整改的措施”,“公司董事长涉案很可能导致公司的现金流压力,融资依赖风险放大,并从多方面加剧公司的融资难度。如市场的信任度下降、港股IPO进程不确定性增加、现金流压力增加、战略资源获取受限等”,刘志耕向记者表示。

如今,迈威生物-U正站在一个关键的十字路口。董事长涉案、财务亏损以及港股IPO受阻这三重困境,如同三座大山,横亘在公司发展的道路上。如何化解危机,走出困境,考验着迈威生物-U管理层的智慧与能力。

责任编辑:姜雨晴 主编:陈岩鹏

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)