康哲药业分拆德镁医药上市:资本腾挪术下的“求生”与“弃子”博弈

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 于娜 见习记者 赵文娟 北京报道

近日,港交所披露的一则公告引发市场侧目:康哲药业(00867.HK)宣布将分拆旗下皮肤健康业务平台德镁医药,以“介绍形式”赴港上市。据方案,康哲药业将实物分派其持有的90.8%德镁股份予现有股东,不涉及新股发行或融资。这意味着,德镁医药将成为港股市场2025年首个“零募资”IPO案例。

来源:德镁医药招股书

“介绍上市(Listing by Introduction)”这一冷门工具,在港股市场过去十年仅被使用过十余次。其核心逻辑在于“存量股份上市流通”,既无需稀释股权,也规避了路演定价压力。对于康哲药业而言,这一选择的背后,是母公司业绩连年滑坡与分拆标的持续亏损的双重困境下,一场精密的资本运作。

“若结合分拆标的的情况看,这次分拆像是在‘甩包袱’,因为德镁医药近年持续亏损,上市后财务压力和市场关注点转移到独立子公司,有助于母公司轻装上阵。但更深层次地说,这实际上是‘寻生路’的策略性自救。”知名商业顾问、企业战略专家霍虹屹接受《华夏时报》记者采访时表示。

不过,这种特殊上市形式背后也同样存在一些潜在问题,首当其冲的一个问题就是德镁医药上市后仍需面对市场对其持续亏损的质疑。

母公司“断臂求生”

4月22日,康哲药业发布公告称,公司拟分拆旗下附属公司德镁医药在联交所主板独立上市。据分拆方案,康哲药业将通过实物分派的方式,按照股东持股比例,将其持有的全部德镁医药股份分配给现有股东。对此,康哲药业向《华夏时报》记者表示,“康哲药业股东将直接持股德镁医药,享受德镁医药独立估值带来的潜在收益。本次建议的介绍上市方式,不涉及德镁医药新股发行,股东享有的德镁医药股权不会被稀释。”

“这背后并非简单的资本操作,而是康哲药业在当前市场与自身经营压力下的一次权衡选择。”霍虹屹称。

公开资料显示,康哲药业于2010年9月在香港主板挂牌上市,曾在2007至2022年期间创造了连续15年营收持续增长的优秀业绩,这在医药行业实属难得。尤其是2022年公司营收达到了91.5亿元的高峰,成为其发展历程中的一个重要里程碑。然而,2023年,康哲药业首次遭遇营收和净利润均同比下滑的困境,营收降至80.13亿元,净利润为23.84亿元,同比分别下降12.4%、27.2%。到了2024年,公司业绩依然承压,营收进一步下降至74.69亿元,净利润仅为16.13亿元,较2022年高峰时期近乎腰斩。

核心品种的集采失标成为康哲药业业绩滑坡的致命伤。在心脑血管领域,2024年该业务全按药品销售收入计算,全年实现收入40.87亿元,同比下滑18.8%。由于重要产品像波依定两款原研药因未中标第七批国采,销售额和市场份额受到冲击。

在消化线业务方面,2024年全按药品销售实现收入28.8亿元,同比下滑6.7%。拳头产品优思弗虽中标第八批国采,但中标价较原价下跌63%,导致利润空间被压缩。

值得一提的是,三款原研药(黛力新、优思弗、波依定)2024年合计收入26.91亿元,同比缩水28.8%,直接拖累毛利率下滑至62.7%。

受业绩下滑影响,康哲药业2024年现金流压力增大,经营活动产生的现金净额为12.69亿元,较2023年下降49.3%,公司库存管理也面临挑战,存货为7.68亿元,同比增长20.5%,平均存货周转天数从2023年的107天增加至125天。

“康哲的问题在于过度依赖老药,近五年无重磅新品上市。”一位医药行业分析师指出,“当集采击穿价格体系,而研发管线青黄不接时,分拆非核心业务回血成为必然选择。”

德镁医药:一个“烧钱换增长”的故事

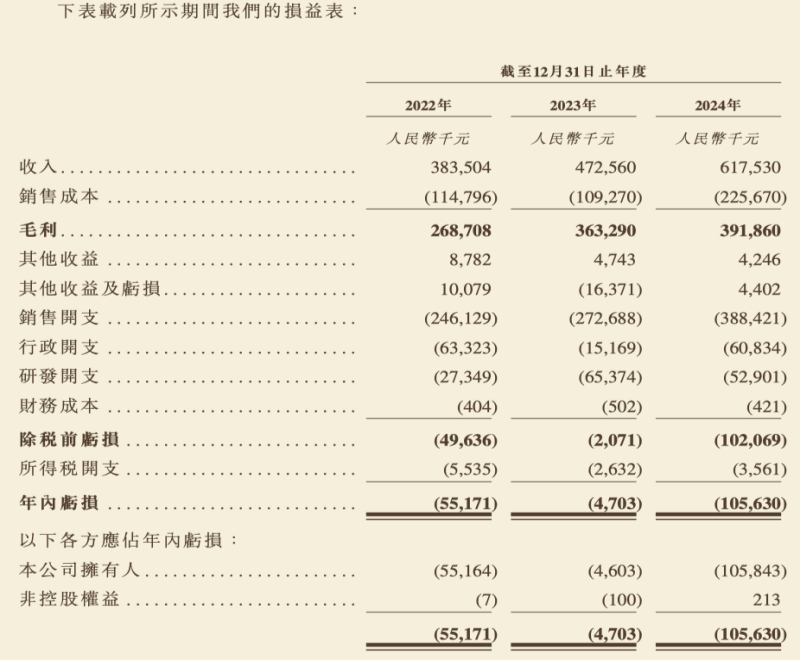

作为分拆标的,德镁医药的财务数据却难以让市场乐观。招股书显示,2022—2024年,公司营收从3.84亿元攀升至6.18亿元,但亏损额从5517万元扩大至1.06亿元,三年累计亏损超1.6亿元。

来源:德镁医药招股书

这种“增收不增利”的症结在于畸形的成本结构。从财务数据看,德镁医药2024年销售费用高达3.88亿元,吞噬了同期99%的毛利(3.92亿元),叠加行政与研发开支后,亏损缺口达1.06亿元。

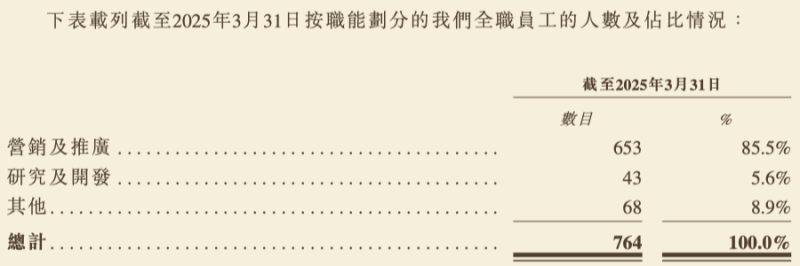

尽管德镁医药表示为丰富产品管线产生了较高研发开支,但从研发投入及其占比来看,公司的研发投入规模及占比始终低于销售费用,这一差距在人员配置上体现得更为明显。招股书显示,公司营销及推广团队高达653人,占总员工数的85.5%,而研发团队仅有43人,占比5.6%。从以上数据来看,尽管医药行业普遍需要高研发投入来维持竞争力,但公司的资源分配明显向营销端倾斜。

来源:德镁医药招股书

这种“重营销轻研发”的模式导致其研发费用率仅4%,远低于薇诺娜等竞品15%以上的投入水平。

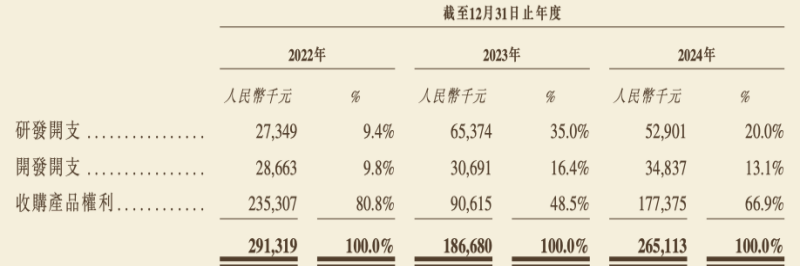

更深层的风险在于其商业模式的可持续性。德镁医药2022—2024年累计投入5.97亿元收购产品权益,形成5.08亿元无形资产及4.64亿元商誉,但自主研发管线仅占3%。这种依赖外部授权的扩张策略,不仅面临核心专利到期风险,还导致产品组合缺乏协同性——处方药聚焦中重度患者,护肤品定位轻症人群,未能形成“药妆互补”生态。

来源:德镁医药招股书

此外,德镁医药2024年经营现金流净流出2.36亿元,账面现金仅0.85亿元,若独立上市后无法快速止血,可能触发再融资压力。

“这说明德镁医药的商业模式或成本控制存在结构性问题,且上市并不自动改善盈利能力,资本市场对亏损企业的容忍度有限,德镁医药需要尽快证明其独立发展的可持续性。”霍虹屹指出。

“零融资”上市能走多远?

市场质疑还指向分拆背后的战略矛盾。母公司康哲药业自身正经历业绩滑坡,2024年净利润同比下滑32.3%,此时分拆被外界解读为“甩包袱”式自救。但德镁医药与母公司存在深度依赖:其87%的皮肤药收入来自康哲原有渠道,650人销售团队实为母公司分支,分拆后自建体系或推高销售费用率。

更值得警惕的是,康哲药业将高增长的医美业务(如童颜针、微晶瓷)保留在体内,德镁医药仅获得低毛利的皮肤处方药和皮肤学级护肤品业务,这种资源分配可能削弱其独立造血能力。

霍虹屹认为,首先,德镁医药上市后仍需面对市场对其持续亏损的质疑。其次,“不融资上市”意味着公司短期内无法通过股权市场获得新资金,未来的业务扩展、研发投入依然面临资金压力。

“如果德镁医药继续亏损,反而可能需要进一步依赖发行债券或再次融资,形成新的资本负担。”霍虹屹称。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜也向《华夏时报》记者表示,由于“介绍形式”上市不发新股、不融资,市场对其接受度可能较低。投资者可能会对这种没有新资金注入的上市方式持谨慎态度,导致德镁医药上市后的股价表现不如预期。例如,一些采用类似方式上市的企业,在上市初期股价波动较大,甚至出现破发的情况。

另一方面,在当前业绩压力下,康哲药业面临着严峻的挑战。从市场环境来看,医药行业竞争日益激烈,国采政策的持续推进对药企的产品布局和价格策略产生了深远影响。康哲药业的主力产品未中标国采,使得公司在原有业务领域的市场份额和盈利能力受到削弱,急需寻找新的业务增长点和盈利模式,而分拆上市可能成为其战略转型的关键选择。

霍虹屹进一步表示,选择“介绍形式”上市的最大优势则在于速度与成本,不发新股、不融资,省去了繁琐的路演、定价和配售环节,可以快速实现资产证券化,降低资本运作的复杂性,减少市场波动对上市进程的干扰。柏文喜也认为,在此背景下,康哲药业分拆德镁医药,并选择这种特殊上市形式背后的核心考量是能够快速获得独立融资能力,并提升市场关注度与估值,同时可优化母公司资源配置。

康哲药业的分拆动作,折射出中国药企在带量采购常态化下的集体焦虑。据《华夏时报》记者统计,2020年至今,已有超过20家药企通过分拆子公司谋求转型,领域集中在医美、消费医疗等政策风险较低的赛道。

康哲药业对本报记者表示,该分拆完成后,余下康哲集团和分拆集团都将受益,体现在各自拥有独立的上市地位和独立的融资平台、资源更聚焦、各自业务形象与市场地位提升、强化分拆集团员工股权激励等。

“对于康哲药业来说,分拆德镁医药,既是剥离亏损资产的一种风险隔离,也是在为未来可能的资本运作和产业协同做铺垫。更重要的是,分拆是为了聚焦,聚焦是为了生存。通过分拆,母公司能集中资源巩固核心领域的竞争力,而德镁医药则在资本市场中独立寻找资金与合作伙伴,承受自身的市场考验。当然,这样的操作也意味着康哲药业放弃了对德镁未来全部成长红利的控制权,假如德镁医药未来扭亏转盈、成长性兑现,母公司只能分享到有限部分。但在当前环境下,这是一种理性而务实的取舍。”霍虹屹如是说。

责任编辑:姜雨晴 主编:陈岩鹏

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)