征信业务再违规 晋商消金被罚49万元

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 付乐 冉学东 北京报道

近日,中国人民银行太原中心支行发布一则行政处罚信息公示表。晋商消费金融股份有限公司(下称:晋商消金)因未按规定将异议处理结果书面答复异议人,未准确报送个人信用信息,被处以罚款49万元。时任晋商消金山西运营中心总经理王贝贝、时任晋商消金联络中心负责人王越分别被处罚款3万元。

一直以来,“征信”被视作“个人经济身份证”,晋商消金在征信问题上频频踩雷,又深陷多重风波。对于晋商消金而言,如何降低投诉量,主动调整化解自身风险,或许才是当务之急。

踩雷征信

2021年,晋商消费金融因“个人征信报告出现侮辱性字眼”问题冲上微博热搜榜单。上传该条工作信息的正是晋商消金。原因是江苏南通市民房女士在查询个人征信时发现,报告中她的“工作单位”一栏中出现了“专业做鸡十年”的字样。

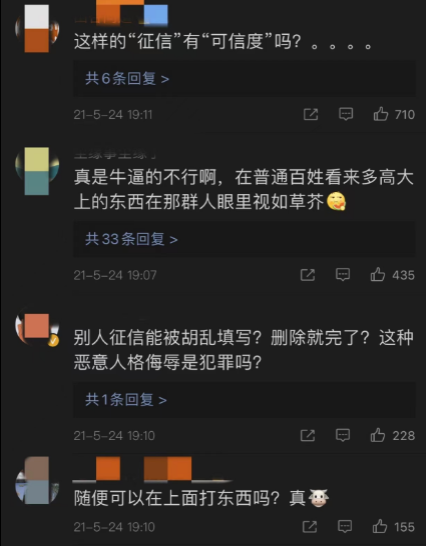

对此,网友表示“人格侮辱”“别人征信能随意填写?删除就完了?这种算犯罪吗”“这样的‘征信’有可信度吗?”

图片来源:微博

此事引发热议后,人民银行太原中心支行于2021年4月8日、5月25日先后两次约谈了晋商消金相关责任人,并于2021年25日发布公告称会在事件情况调查核实后,并一度暂停晋商消金征信系统查询权限。

北京市盈科律师事务所高级合伙人律师沈哲对《华夏时报》记者表示,“征信报告是由央行征信系统统一发布,央行征信系统是一个平台,数据由相关金融接入机构采集、上传。征信报告出现这种问题,一方面反映出部分金融接入机构对内部人员管理存在问题,相关从业人员职业素养较低、法律意识淡漠;另一方面,也反映出征信系统存在一定的漏洞,应当从技术和人工双方面加强信息填报审核、平台审核。”

关于征信信息填报环节设置,沈哲表示,首先金融接入机构需要在日常业务中把客户信息录入系统,机构的客户经理需要得到机构授权,并作为上传信息的第一责任人。客户信息录入后,一般金融机构会有审核的步骤。然后,征信系统会定期统一抽取对应的字段,并自动上传到征信系统中。值得注意的是,批量报送的数据,征信系统通常无法对数据进行一一查证,一般采用异议处理的方式,即被征信人自查,发现问题后报送,启动异议处理程序。

金融机构负责报送信息,机构的业务系统自动对接央行征信系统,应当有专人复核,传统金融机构内部对业务系统这类信息一般实行双人复核制,对于晋商消金这种情况,说明未经过审核或者审核不到位,导致错误信息自动上传到征信系统。

值得注意的是,这并不是晋商消金第一次在征信上出现问题。

2019年8月,晋商消金未经同意查询个人信息,根据《征信业管理条例》第四十条,央行太原中心支行责令其限期改正,对单位处以罚款人民币50万元,对直接负责的主管人员处以罚款人民币5万元。

在黑猫投诉平台上,搜索“晋商消金征信”等字眼,投诉结果达614条。“莫名背上征信黑户”“借款已还清,半年后又被催收,上征信”“错报征信,导致本人征信连续逾期4个月”等问题惹人注目,投诉要求大多为“撤销征信”“需要晋商消金道歉、解释”“提供结清证明等。”

律师提醒,对个人消费者而言,可以从三个途径维护权利。首先,个人消费者可以通过征信系统提出异议,促使相关机构进行信息修正。

其次,《民法典》规定民事主体享有名誉权,任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。消费者可以向自己所在地的法院起诉,要求相关金融机构立即停止侵害、消除影响、赔礼道歉,并且对消费者的精神损害作出赔偿。

最后,依据《国务院征信业管理条例》第23条明确征信机构应当采取合理措施,保障其提供信息的准确性。消费者可以向金融消费者保护机构进行投诉,相关金融机构可能收到相应的行政处罚。

营收、净利双下滑

除征信问题外,晋商消金还在多个场景上“踩雷”。2018年以来,晋商消金相继“踩雷”租房贷、教育贷、医美贷等细分消费场景,还因合作伙伴资金链断裂,晋商消金陷入了回款尴尬处境,再加上高管变动频繁,近年来晋商消金深陷多重风波。

晋商消金成立于2016年2月23日,注册资本5亿元,总部位于山西太原,是经原银监会批准成立的全国第14家消费金融公司。

截至2021年6月末,晋商消金实现营收2.75亿元,同比下滑10.70%;实现净利润0.25亿元,同比下滑29.54%。营收、净利双双下滑。

一面是频繁被罚,一面是业绩下滑。记者注意到,晋商消金近年来屡次调整产品信息。据官网信息显示,从2018年8月至今,该产品共经历过8次产品价目调整,其中2021年共调整四次,最近的一次在2021年10月。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)