为每一个特殊孩子终身发展服务——记者实探赤峰市特殊教育学校

赤峰特殊教育学校一瞥

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 周南 赤峰摄影报道

七月的内蒙古赤峰天气舒爽,走进赤峰特殊教育学校(下称“赤峰特校”),一排金色的大字挂在教学楼上,格外瞩目——为学生终身发展服务。

“我们学校的办学理念就是为学生的终身发展服务。”赤峰特殊教育学校校长张显拥向《华夏时报》记者一行介绍称,赤峰特校成立于1988年,隶属赤峰市教育局,是集学前康复、义务教育、普通高中教育、职业教育,融聋、盲、培智教育于一体的全日制综合性特殊教育学校。

教育的目的不仅仅是为了长知识,更需要锻炼做人做事的能力。对于特殊儿童来说,因其身体不便,其间意义则更为深重。

赤峰特校现有31个教学班,269名学生,为了给这群孩子的终身发展提供服务,从健全特殊教育体系、研发校本课程,到面向未来,探索职业教育创新实践,赤峰特校的120名教职工数十年如一日,用爱心、善心、诚心,坚守着点亮特殊孩子教育的灯塔。

“学前+高中”两端延伸,健全特殊教育体系

学前教育阶段是学生教育培养中最为基础且重要的阶段,0—6岁是儿童发展的关键期,对于特殊儿童则更为关键。这一时期,儿童神经系统结构可塑性大,对外界的适应能力较强,基于早发现、早干预、早治疗的原则,对残疾儿童进行及时适当的康复与教育,可以使残疾儿童的缺陷得到最大程度的补偿,从而促进其潜能最大的发挥。

为此,赤峰特校积极推动普特融合,构建聋儿康复训练和服务指导体系。

张欢欢(左)帮助小宝(化名)进行听力语言康复训练

“看看,这个脖子长长的小动物是谁呀?”《华夏时报》记者走进听力语言康复教室时,老师张欢欢正拿着长颈鹿玩具问小宝(化名)。

小宝是一名听障儿童,看着长颈鹿,他的嗓子里发出含糊浑浊的声音,“昂额鹿”。

“长——颈——鹿——”张欢欢一边不急不躁地逐字说出,一边拿起小宝的手放在自己的喉咙处,让他感受发音时声带的震动。

“昂——嗯——鹿——”小宝即刻学起张欢欢的样子,将声音拉长,发音也比原先稍微清晰了一些。他笑得两眼弯弯的可爱模样,逗得大家也忍不住跟着笑起来。

学校老师向记者介绍称,在赤峰特校,像小宝这样进行听力语言康复训练的孩子还有很多。自2004年赤峰特校成立康复部以来,已有228名听障幼儿通过康复训练,能开口说话,与健听人进行顺畅沟通。近几年,人工耳蜗术后语训儿童100%进入了普通幼儿园和小学随班就读。2012年,自治区残联还将赤峰特校确定为人工耳蜗定点康复机构,2013年确定为全区示范康复机构。

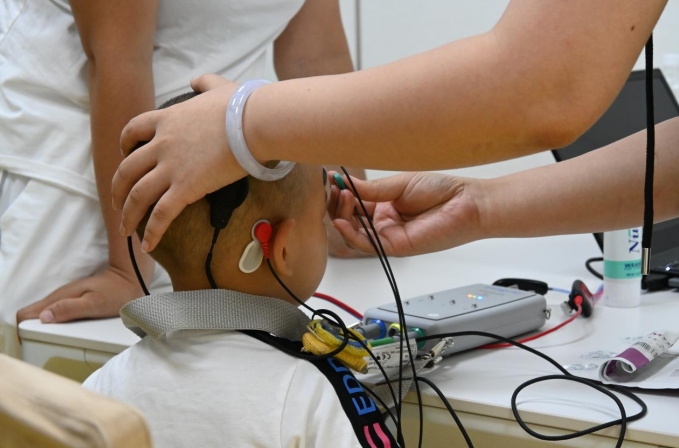

小朋友正在做客观听力测试

康复部还尝试吸纳健听儿童与听障儿童开展学前融合教学,并将邻校新城蒙幼确定为融合教育实验基地,开展听障儿童与普通儿童互动交流活动,以此提升听障儿童的语言沟通能力和社会适应能力。截至去年9月,已有12名小朋友完成听力语言康复,顺利走进普通幼儿园接受教育。

一端是学前,另一端是高中。为了进一步做大教育资源“蛋糕”,让特殊儿童“上好学”,赤峰特校统筹发展普通高中教育,于2005年成立了高中部。学校历年高考成绩优秀,先后向北京联合大学、天津理工大学、长春大学、南京特师、绥化学院等高校输送了100多名大学生。其中,四名学生考取长春大学研究生继续深造,一名学生留学俄罗斯。

2020年,经教育厅批复,赤峰特校成为自治区唯一一所面向全区招收高中学生的特殊教育学校。2021年以来,学校挂牌成为长春大学特殊教育学院优质生源地和实习基地;挂牌成为北京联合大学特殊教育专业研究生实习基地。除自治区内学生外,辽宁、河北、山西、宁夏等地的学生也慕名而来。

培养兴趣,注重多样化校本课程研发

除了打造“从幼儿园到高中全学段衔接的十五年一贯制”的健全特殊教育体系,赤峰特校还注重培养特殊学生兴趣,注重提升素质教育。学校不仅开齐开足了国家规定课程,还开发了多种特色校本化课程。

线稿——掐丝——点蓝——覆膜,走进景泰蓝珐琅画教室,几个学生正围坐在桌前埋头“忙活”,任课老师王琪则站在一旁,时不时用手语对他们进行指导。

王琪(左)指导听障学生掐丝

2015年,王琪首次在赤峰特校引进景泰蓝珐琅画,并成立了景泰蓝珐琅画社团,社团由聋教初中、小学和职业教育学生组成。每周两次的社团课不仅丰富了聋生的美术课余活动,还让他们亲身感受非物质文化遗产带来的魅力。

王琪告诉《华夏时报》记者,听力障碍学生们因其不便,反而更容易集中注意力,专注于作品。学生们的非遗作品也多次参加自治区级、市级艺术节绘画展览比赛并取得优异成绩。作品也深受社会爱心人士认可并收藏。

珐琅画教室的隔壁是国画教室,在这里,记者见到了正在画画的刘轩(化名)。

刘轩(化名)正在练习画画

虽然一笔一画描绘得认真,但是当记者问起是否喜欢国画时,他直言“一般般”。随即又用手语比划道:“一直画就能画得更好。”

“他今年18岁,2015年来的,之前在普校上学,接受过融合教育。”副校长聂江立告诉《华夏时报》记者,很多接受过融合教育的孩子转到特校后,心理压力减小,更有助于成长和融入校园生活。现在的刘轩,每周都会上社团课,参与感和归属感也更强了。

走出教室前,记者向刘轩竖起大拇指,他笑得羞赧,在纸上落下了俊秀的两个字:谢谢。

除了珐琅画和国画,记者还闻声而动,看到几个视障学生正跟随教师特格希演奏马头琴。马头琴是具有深厚文化意义的传统民族乐器,历史悠久,在世界乐器家族中也占有一席之地。马头琴发出的声音圆润柔和,适合演奏抒情和缓的曲调。

有老师介绍称,这些视障学生们对音乐非常感兴趣,尤其喜欢内蒙古当地特色民族音乐。马头琴的学习,不但陶冶了他们的情操,还将民族大团结的种子播撒在心间。

视障孩子们在老师特格希的指导下演奏马头琴

此外,学校还开发了非洲鼓、珠绣、围棋、律动、轮滑、演讲与口才、书法、手工编织、旱地冰壶、盲人柔道、盲人田径、聋人女足、聋人篮球、聋人跆拳道、聋人羽毛球、培智体适能等共计20门校本课程,为学生提供展示课程成果、体验学习成功的舞台的同时,对学生健全人格的塑造也发挥促进作用。

面向未来,探索职业教育创新实践

爱之深,则为之计长远。考虑到残疾学生们走出校门后的生活,赤峰特校积极探索和发展残疾人职业教育,让他们习得一技之长,能够通过自己的努力和智慧参与社会分工,实现个人价值,创造社会财富——这也是提高残疾人生活的尊严感和意义感的关键举措。

学校确立了“三个一”技能培养目标,即让学生掌握一项生存技能、熟练一项专业技能、学会一项兴趣技能,实行走班教学,落实个别化教育计划。

西点烘焙课上,学生们制作蛋糕

同时,统筹专业设置。职教部开设了中餐烹饪、中餐面点、西点烘焙、广告装饰、家庭烹饪自理、盲人推拿按摩等6个专业技能课程;洗衣技术、摄影、美容美发、书画装裱、手工藤编等5个选修技能课程。

以手工藤编课程为例,手工藤编是非物质文化遗产,大多数情况下,使用的原材料是印度尼西亚天然藤条,但成本很高。而塑料藤条的材料成分为超高分子量聚乙烯,既环保又低成本,是真藤的平替,非常适合制作小圆筐、水果篮、收纳筐等。其轻便、耐用、易于清洁,适合家庭日常使用,有一定的市场。听障孩子们通过学习手工藤编,不仅锻炼了动手能力,还培养了创造力和审美品位。

学生们的藤编作品

为了加强实训教学,学校还充分落实“双师型”教师聘用办法,通过“校企合作、引企入校,自建基地”等方式,推动职业教育与特殊教育融合,并定期进行就业跟踪指导。

截至目前,学校教师完成就业跟踪指导服务100余次,学校已有150余名毕业生实现就业创业,就业率达85%以上,其中,自主创业者8人,学校也挂牌为赤峰市残疾人职业技术培训基地。

以“技能为桨”前行,乘“理想之风”破浪,扬“生命之帆”远航。经过36年办学经验的积累,赤峰特校已经拥有较高的办学水平和教育质量。在残疾学生们逐梦、筑梦的人生道路上,赤峰特校用爱与专业为其照进一束束光芒。

责任编辑:方凤娇 主编:文梅

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)