专访潼关县秦东镇寺角营村荒移卫生室村医刘永生:从赤脚医生到黄河边的“120”,守护5000村民健康|“走近最美医生”系列报道

来源:华夏时报

发布时间:2024-01-10 17:30:49

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 郭怡琳 于娜 北京报道

编者按:近年来,在党和国家领导下,我国卫生健康事业成就显著。一批心怀大爱的医生们深刻诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。他们凭借一颗最善的心成为了患者心里最美的人。为此,《华夏时报》开设“走近最美医生”栏目,通过讲述一线医务工作者的先进事迹,号召广大医务工作者以此为榜样,不断修医德、行仁术。

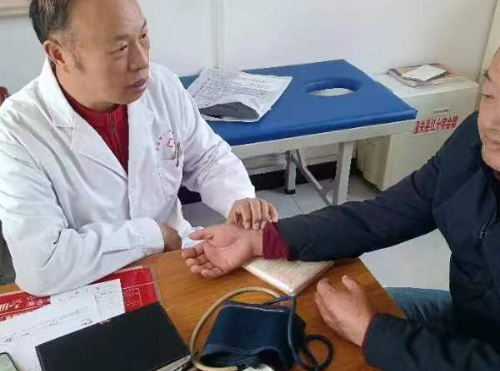

“把守护乡亲们的健康当作一生事业。”潼关县秦东镇寺角营村荒移卫生室村医刘永生这样说,他也这样做。

1976年,回村当“赤脚医生”,1977年,加入中国共产党。自从当上村医后,刘永生几乎全年无休,每天都在煎药、扎针、出诊中度过。

荒移村位于山地,北邻黄河,东西两面深沟,距县城20多公里。刘永生决定返乡,让卫生室逃过了“空巢”的命运。他告诉《华夏时报》记者,“作为村里唯一的医生,如果我不出诊,村民生病找不到人救急。”事实上,偏远的贫困村,缺医少药是常态。村民常常是小病拖着不治,大病没钱不能治,危急重症来不及送医院。

从医47年来,刘永生始终坚守在基层一线。累计接诊12万余人次,出诊1万余次,零起医疗事故。服务一方百姓,践行医者初心,他被村民们称为“东塬上信得过的‘120’”。在此背景下,中央宣传部、国家卫生健康委向社会公开发布2023年“最美医生”,刘永生获此殊荣。

“最美医生”亦是“赤脚医生”

刘永生说,赤脚医生的初衷,源自母亲的叮嘱。

赤脚医生,是20世纪60—70年代开始出现的名词。特指没有固定编制,有一定医疗知识和能力的医护人员。他们受当地乡镇卫生院直接领导和医护指导,面向农村基层提供基本医疗服务。

在刘永生的回忆里,荒移村本没有医生。“在我2岁那年,右腿意外骨折。由于没钱看病,母亲急得放声大哭。村支书知道后,动员村上的党员干部,你一块他八毛的凑,给我家捐了20元钱,赶了1个多小时大车到县医院治病。现在回想起来,如果那时村里有大夫,懂复位和固定,20块钱就能省下了。”

这件事以后,刘永生的母亲常常念叨,“娃呀,你一定要好好学习,长大了当个医生,要让没钱的人都能看得起病,一辈子不要忘了村支书的恩情,不要忘了乡亲们给咱的帮助。”从那时起,“知恩感恩,回报乡亲”在刘永生心里播下了种子。

怀着感恩之心,刘永生读书勤奋。上高中时,学校开设了文艺班、医疗班。刘永生毫不犹豫的选择了医疗班,励志学医服务乡亲。1976年,随着高考临近,刘永生所在的村,爆发流行病。刘永生回村发现,已经有4个孩子,因麻疹夭折。“我找来治疗麻疹的资料,再结合一些土方子配制了草药,自己先以身试药,确认没问题后,再给患者服用。最后,我把其他娃娃的病治好了。”刘永生说。

在这段抗疫经历中,刘永生治疗的第一个患者记忆犹新。“那天晚上,我摸了脉,给娃开汤药。为了让娃父母安心,我自己先喝了一大碗。过一个小时后,看我没有出现异常。我们开始给娃灌药,等娃平安睡才离开了他家院子。但别人不知道,我在他家门口的石头上坐了很久很久,听他家一直没有任何动静,我才放心回去睡觉。”

随着村里患儿们病情好转,刘永生逐渐获得了村民信任。在他的努力下,麻疹病在村上得到了控制。经过这件事,村支书觉得刘永生是一个学医的苗子。村支书看我是个学医的苗子,他便把刘永生送到港口地段医院进行系统培训。结业后,刘永生回村成为一名“赤脚医生”。

自此,刘永生回到生养自己的乡村悬壶济世。他扎根乡村,把守护乡亲们的健康当作一生事业。

“乡亲们需要啥就学啥”

上世纪70年代,在偏远山村,小病死人司空见惯。

根据全国法定报告,从1970年—2013年,我国传染性、营养不良性及母婴疾病死亡率来看,城乡之间差异明显,农村高于城市19%,不同区域也存在着较大差异:中、西部城市分别高于东部城市22%和25%;中、西部农村分别高于东部农村13%和15%。

此外,中国工程院院士、消化内科专家樊代明曾牵头流行病调查指出,我国总人口约30%的城市享有超70%的医疗资源,而占70%的农村人口只享有不到30%的医疗资源。

彼时的荒移村,产妇死亡不是“怪事”。刘永生告诉记者,“那会儿生孩子,根本没法上县城,出村没公路。后来通了路,班车也就一两趟……”在村里年长女性看来,女人生孩子就是闯鬼门关、听天由命。

1977年的夏天,村上有名妇女产后大出血。刘永生赶到患者家时,血已经侵湿了多半个炕。进行紧急处理后,第一时间和家属把病人抬到了县医院。遗憾的是,由于失血性休克,患者没能抢救过来。看着手术室门口,产妇母亲和丈夫悲痛欲绝,大女儿哭着找妈妈,刚落生的婴儿裹在小被里。刘永生说,“心里十分痛苦,不敢看家属的脸。”

“那天,我就下定决心,乡亲们需要啥,我就学啥。”刘永生坦言,“为了不让其他孩子失去妈妈,我申请到县医院学习助产技术。”随后,他晚上学习产科理论知识,白天观摩救治技术,立志帮助更多孩子健康安全地出生。直到现在,他接生过的孩子有500多个,大人、小孩全部平安。

除专研产科外,刘永生还四处拜师学艺。行医途中边干边学,跟着老中医学针灸按摩,到镇卫生院跟着医生学西医,往县医院、市医院转送病人时也跟着医生学习相关疾病的救治方法。刘永生还自费到西安、郑州等地参加医学专业培训30多次,写下的学习笔记有80多本。

“刚学医那几年,为了体验针灸的手法和针感,我常常在自己身上扎针。另外,我亲身体验的药物不下百味。”刘永生说。功夫不负有心人,刘永生先后掌握了针灸、拔罐、按摩、洗胃、急性外伤处理、导尿等技术,并逐渐形成了一套独特的中西医结合医疗技法。在治疗常见病、多发病时,患者的痛苦减小,花费也很少。此后几十年,刘永生的村医之路越干越顺,逐步摸索出适合基层诊疗的方法论。

留在村里直到干不动的那天

随着改革开放经济繁荣,村里越来越多人外出打工赚钱。“村里的土坯房一个个扒,大砖房三间三间的盖。”刘永生说。

周围乡亲日渐富裕,家人开始游说他“走出去”挣钱。耳边风多了,刘永生动摇过。

因为到县上开会,刘永生停过1天诊。当晚,刘刘永生家电话不停作响,只能拔掉电线。转天早上开门时,刘永生看到守在门口的村民。

之后的几天,村里传言“村医要走”。于是,每天都有好几个老人找刘永生单纯聊天。“想到那些弥留之际不喊儿女却喊着自己名字的患者,想到有乡亲说的‘儿子在电话里,永生在我身边’”,刘永生表示,“更加坚定在村医岗位上继续干下去的决心。”

春去秋来,寒来暑往。一袭白褂走村串户,刘永生亲眼见证了基层卫生事业和乡村振兴的长足发展。

“过去给病人复诊,天晴一街土,下雨满街泥,一个药箱一把伞,一方铺盖路上盖。”刘永生回忆。现在村卫生室成了五室分离的标准化卫生室,可以化验、制氧、做心电图。刘永生用一段顺口溜来形容:“道路平、路灯明,卫生室门前停有120,如果有人疾病发,十分钟后到他家。”

现如今村民但凡有头疼脑热,男女老少都会来找刘永生。“包括有人半夜口吐白沫,也是第一个打电话给我。量血压的,感冒的,喉咙发炎的,都是老熟人,嫁出去的媳妇还从邻村回来。”甚至每每村里有人出殡,他都自发送葬。

从医多年,刘永生心里建起了一本厚厚的“健康账册”。村里谁是老年病、慢性病患者,谁是重症患者,他都记得清清楚楚。除了日常的接诊、出诊,刘永生还会专门抽时间上门探访,和患者聊聊天,给他们宽宽心,用心用情守护着乡亲们。

刘永生告诉记者,“有些群众不光需要看病,他们生活困难无人解决,我一个人的能力十分有限,决定组织一些人,相互帮助。”2016年,刘永生成立了志愿者服务队,帮助村上的孤寡老人和重病患者,到敬老院为老人免费检查身体、理发、编快板唱歌、宣传党的好政策,随着队伍越来越大,县上以他的名字命名了“刘永生志愿服务队”,一个总队、多支分队共有一千多人。

现如今,刘永生的儿子刘博,毕业后回村成为一名乡村医生,孙女本科也就读医学专业。刘博说:“父亲从医时对病人的态度,勤勉好学、认真钻研的劲头,都是我学习的榜样。乡亲们对父亲那种亲热和尊重,也让我对这份职业越发热爱。”

问到什么时候退休,刘永生这样作答:“年过六十不算老,农村医疗只管搞。我要把治病救人这个事业继续做下去,留在村里直到干不动的那天。”长路漫漫,在上一辈村医的坚守之后,新一代也在接续曙光。

编辑:颜源 主编:陈岩鹏

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)