加快推动我国技能人才队伍建设水平提升,国际残疾人职业技能竞赛收官

来源:华夏时报

发布时间:2023-03-31 20:09:08

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王晓慧 北京报道 摄影/杨乐

北京时间3月26日凌晨3时,第十届国际残疾人职业技能竞赛在法国东部城市梅斯闭幕。

我国较上届比赛减少了15名选手、9个参赛项目和7名执法裁判,但仍取得6金7银7铜的佳绩,为祖国赢得了荣誉。

“赛事已过,当前最重要的莫过于从中汲取经验和启发。这次比赛给我们带来几方面的意义。首先是激励,通过精英代表的示范激励,能够有效引领带动广大残疾人劳动者走技能成长成才的道路;其次是引领,通过广泛参与,进一步了解熟知国际竞赛规则、所用工具设备以及考核内容,引领我国残疾人实训方式改革、教育培养模式更新。”中国残联就业服务指导中心职业能力建设处处长王宁接受《华夏时报》记者采访时称,同时,通过参与国际赛事,进一步拓展了认知视野,在未来的技能人才队伍建设中,可以有效延伸残疾人就业渠道,拓展就业领域,力争实现高层次稳定就业。此外,竞赛最直接的意义,是通过参赛,有效展示了我国残疾人劳动者自强不息的精神和精湛的技术技能,提升了我国残疾人事业的国际影响力。

据记者了解,国际残疾人职业技能竞赛是最高水平的世界性残疾人职业技能赛事,又称特殊职业奥林匹克、国际残疾人展能节,自1981年开始兴办,中国参加了除首届外所有比赛。

超2/3选手斩获奖牌

3月27日,浙江省委省政府为第十届国际残疾人职业技能竞赛中国代表团发出的一则贺电被大量转载,其中明确表示:欣闻在第十届国际残疾人职业技能竞赛上,中国代表团奋力拼搏,勇夺6枚金牌、7枚银牌、7枚铜牌,其中浙江选手取得了4枚金牌、2枚银牌、1枚铜牌的历史最好成绩,文本处理项目金牌获得者陈良杰获最佳选手奖,为祖国赢得了荣誉,为浙江争了光,为残疾人事业添了彩。在此,谨向中国代表团表示热烈祝贺!并通过你们向浙江所有参赛选手、指导老师和工作人员致以亲切的慰问!

而就在当晚,在浙江省“残疾人之家”,参加第十届国际残疾人职业技能竞赛的7位浙江籍选手载誉归来,其中,21岁的浙江杭州小伙郑云海夺得食品雕刻项目金牌。下了大巴,郑云海就和爷爷、妈妈来了一个大大的拥抱,过年后,这是他们第一次见面。

“他这是为国争光,我们一直都很支持。”郑云海的爷爷和妈妈称,春节后,郑云海就投入了紧锣密鼓的集训,一直没回过家,听到他拿了食品雕刻项目的金牌,家里人欣慰不已。

初三毕业就入读杭州第一技师学院中式烹饪专业的郑云海拥有扎实的功底,即便如此,为了这场比赛,他在近两个月的集训中,每天都会进行8个小时的模拟比赛训练,“越临近比赛训练越多,有时从早上六七点一直练到晚上八九点。”

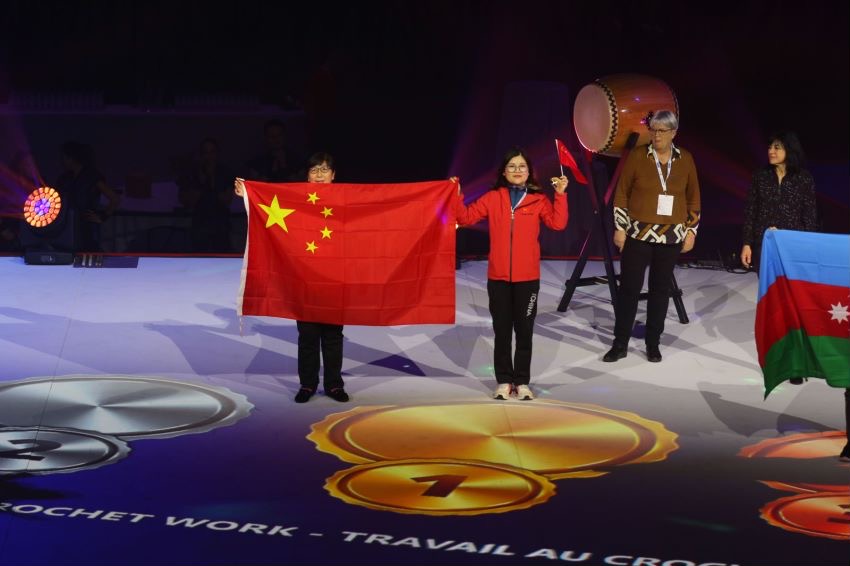

领奖台上的胡春芳

领奖台上的胡春芳

48岁的胡春芳是浙江省瓜沥镇走出来的世界冠军,她凭借一只装饰着铃兰花和白蝴蝶的编织袋与一只编织袜搭配成的时尚包包,捧回了第十届国际残疾人职业技能竞赛钩针编织项目的金牌。在无声的世界里,她心无旁骛地耕耘了30余年,早已将钩针使用得出神入化,斩获国际大奖只不过是水到渠成的事。

据记者了解,这7位浙江选手都是听力残疾人,凭借精湛的技艺,“无声工匠”在世界性赛场“引吭高歌”,实现了浙江参加国际残疾人职业技能竞赛金牌零的突破,在金牌数、奖牌数上均位居全国各省(区、市)之首,为历史最好成绩,除了郑云海和胡春芳外,王晓珍获美发组金牌,陈良杰获文本处理项目金牌,郑建胜获室内摄影项目银牌,宋天宁获网页制作项目银牌,吴向东获木雕项目铜牌。

据记者了解,我国选手在法期间参加了建筑、手工艺、创意时尚、食品、健康、工业、信息技术、休闲、媒体等9类项目的角逐,其中食品雕刻、按摩等项目首次派员参赛。信息及工业类达7项,占比超1/3,充分体现我国残疾人职业发展向高新技术技能领域平稳过渡的良好态势。超2/3选手在竞赛中斩获奖牌,获奖比例再创新高。本届裁判队伍结构再做优化,7人中,3人首次代表中国参赛,4人已多次出征国际赛场,经历过各种复杂形势考验。全体裁判在法期间不辱使命、公正评判,出色完成执裁任务。

中国代表团以实际行动和优异表现,向世界展示了中国残疾人工匠自强不息、争创一流的精神风貌,践行了技能成才、技能报国的铮铮誓言。

加快推动残疾人职业技能培训水平提升

作为一个国际赛事,办赛本身不仅仅是为了评选,更是为了通过大赛传递积极导向。

尤其是残疾人职业技能竞赛,它不光为残疾人提供了全面展示自我、提升自我的舞台,更是残疾人融入社会的一扇窗口,也是向全社会宣传和展示残疾人自强不息精神和劳动技能水平的一个重要平台。通过本次大赛,对进一步强化我国残疾人职业技能人才队伍建设、引导用人单位和社会更好地理解、认识到残疾人职业潜能和特殊比较优势,为残疾人就业创造良好的社会氛围发挥积极的作用,从而加快推动残疾人职业技能培训水平提升,全力促进残疾人就业创业取得新成效。

比然后知不足,学习永远在路上!每一次残疾人职业技能竞赛都不是结束,而是又一个新的开始。

王宁告诉记者,通过这次比赛发现,我们还存在多方面的不足需要改进。首先,保障仍需加强。受疫情影响,我国组团的规模被迫压缩,这确属客观因素,但分析韩国、中国台北等组团结构不难发现,其获胜关键因素除选手自身技能水平外,专家裁判的配比、随团翻译的介入、服务人员的保障等均是选手能否正常发挥、总体成绩能否确保的重要因素。

比如,中国台北选手数量仅为28人,但代表团数量超100人,随团人员与选手比例超过3:1,而中国代表团有选手29人,含临聘的志愿者及翻译人员在内,团组总规模不到60人,随团人员与选手比例仅为1:1,在赛事各项技术工作及服务工作中,难以保障到位,以致出现竞赛组个别负责同志第一比赛日1人转场4个项目临时仓促补台的情况。同时,专家配比、手语翻译、英语翻译等力量的严重缺失,导致场内无话语权存在,致使本该夺牌甚至夺金的陶艺、摄影、网络系统管理等项目遗憾与金牌失之交臂。

为此,王宁建议,未来国际竞赛应预先做好充足的经费预算和人员保障,多渠道、多形式确保组团规模数量充足、结构合理、技术力量充沛。

其次,参赛项目有待拓展。国际竞赛设44项,由于各种主客观因素,本次我国仅能选择20项参赛。针对发达国家已普及的工业类项目,要经过科学论证后,作为引领全国各省残疾人职业教育培训的重要风向标,进行推广设置。

同时,参赛选手综合素养有待提升。针对本届竞赛暴露出的选手服从意识薄弱、应变能力差、时间观念不强等突出问题,王宁希望各省残联在未来进行常规训练时,不仅要注重提升职业技能,更要注重培养从思维到行动等方面的综合素养。要建立健全选手培养选拔机制,多维考核、谨慎吸纳,努力培养一支技能水平强、综合素质高,服从指挥、能打胜仗的杰出队伍。

最后,各省竞赛参与度有待加强。本届选拔出的选手共来自11个省区市,只占全国约三分之一辖区,仅浙江、江苏、上海三省市选手数量就超参赛选手总数一半比例。此外,专家裁判的分布也存在严重不均衡情况。国际竞赛专家选手的组成情况突出反映了各省对职业技能竞赛的重视度和参与度。

王宁建议,今后各省残联要全面强化竞赛工作的重视度和参与度,特别是未派出选手的省份,要尽快科学制定以赛促训、促人才队伍建设提升方案,加强组织管理,加大培养力度,实现省内辖区竞赛常态化、全覆盖,力争在未来为国家培养输送一批理论强、技能高、综合素质全面的精英人才。

据记者了解,今年6月,第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节将在济南举办。王宁表示,第十届国际残疾人职业技能竞赛对济南大赛在国际竞赛评判模式、考核内容、办赛形式、保障措施等方面均有借鉴参考作用。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)