人物特稿|逝去的大师厉以宁,和中国的经济变革时代

来源:华夏时报

发布时间:2023-03-02 20:59:35

厉以宁在光华管理学院作报告(受访者供图)

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘诗萌 北京报道

过去的这个寒冬里,中国经济学界连失巨擘。在2022年12月底被称为“曹证券”的著名经济学家曹凤岐去世短短两个月后,中国经济学界的泰斗、“改革先锋”奖章获得者、我国最早提出股份制改革理论的学者之一厉以宁先生也离开了人世。

2月27日晚,北京大学新闻网发布讣闻,中国共产党党员、民盟中央原副主席、全国人大财经委员会原副主任委员、全国政协经济委员会原副主任,“改革先锋”奖章获得者、经济体制改革的积极倡导者,著名经济学家、杰出的教育家、北京大学哲学社会科学资深教授、光华管理学院名誉院长厉以宁先生在北京协和医院逝世,享年92岁。

中国40多年波澜壮阔的改革开放历史中,太多无法更改的残酷和浪漫故事曾经发生和消逝,也有太多被时代镶上金边的名字,成为这个变革时代的注脚。

厉以宁就是其中之一。作为中国经济体制改革的积极倡导者,在2018年12月举行的庆祝改革开放40周年大会上,他被党中央、国务院授予“改革先锋”荣誉称号。获得这项褒奖时,他说:“作为读书人,总有些正心、齐家、改善人民生活的想法,这是我坚持至今的动力。”

“厉老师总是说,经济学家既要研究理论,也要研究政策,不能只扎根于书堆里,更要为中国的现代化建设作出贡献。”2月28日,厉以宁先生在82岁高龄招收的学生、曾经出版《经济学理论与中国式现代化——重读厉以宁》一书的北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员尹俊告诉《华夏时报》记者。

先生身后,他于1992年提出的共同富裕、三次分配也已经成为时下经济变革的重要方向。时代的大幕又一次拉开,那个他曾经用一生解答的问题再度浮现在人们面前:中国未来的经济变革,将走向何方?

冷板凳上的20年

1930年11月,厉以宁在江苏南京出生,从小辗转于上海、湖南多所著名小学和中学读书。1949年,他本已保送进入金陵大学化学系读书,但由于南京解放后金陵大学停止运转,两年后又重新参加高考,考入北京大学经济学系。

20世纪英国哲学家以赛亚·柏林将思想家分成“狐狸(通才)”和“刺猬(专才)”两类,如果简单按照这一标准划分,厉以宁明显是通才。除了经济学,他在哲学、数学、文学、地理学甚至生物学方面都有建树。如果不是已在北大历史系就读的中学同学赵辉杰代他报名时自己做主填报了经济系,他也许同样会在化学、文学等领域成为一代大家。

然而,命运为经济学选择了这个将会引领一时风骚的年轻人,上世纪50年代群星璀璨的北大经济系也浇灌了这棵“可造之材”。系主任陈岱孙先生、代理系主任陈振汉等先生都是学贯中西的泰斗级人物,从哈佛大学取得了博士学位后,归国投身教育事业,其学术见解深刻影响着当时经济理论和政令颁布。

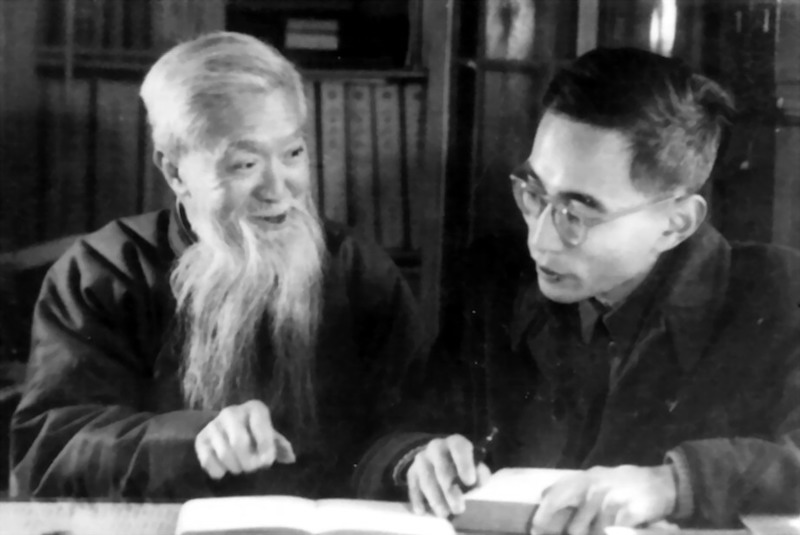

1961年10月,赵迺抟教授指导厉以宁(右)读书

1955年,25岁的厉以宁大学毕业后被分配到经济系资料室工作。那一年,他写下了一首七绝用以自勉,其中“一生治学当如此,只计耕耘莫问收”一句,成为他后半生研究和教学生涯的真实写照。随着社会形势的变化,经历了一系列风波后,厉以宁被下放到北京门头沟和江西鲤鱼洲“五七干校”等多地,住在仓库、茅草棚里,光农垦劳动的时间就有十年之久。

从25岁到45岁,一个人最好的青春年华倏忽流过。其间,厉以宁与夫人何玉春几乎是刚刚新婚不久,就分隔两地长达13年时间。尹俊向《华夏时报》记者回忆,师母有一次说起与厉先生结束13年分居后重逢的情景时说,她当时几乎很难认出眼前的爱人,“怎么这么苍老了,皮肤也黑。”

尽管经历过许多艰辛的岁月,但在学生们眼里,厉以宁却始终是一个乐观豁达的人。有学生心情不好,他就寄语说,“心宽无处不桃源”;有学生丢了钱,他安慰说“失财免灾”; 后来因为前沿的改革观点遭到质疑,他也总是坦然一笑,从不怨天尤人。“其实这都是先生在经历这些风霜苦难的过程当中自己总结出来的,但之所以能够开导别人,他首先自己就有超常之见。”尹俊说。

在20年资料室的“冷板凳”生涯中,厉以宁大量阅读了西方的经济学著作、期刊,翻译了200多万字的经济史著作,也为后期提出自己的经济理论进行了重要的知识积累。他以“季谦”“孟援”为笔名发表了多本译著,后期完成的《希腊古代经济史》《罗马拜占庭经济史》《二十世纪的英国经济》等大部头著作,其研究基础也都是这一时期打下的。

经济学家滕泰向《华夏时报》记者回忆起自己2007年第一次去厉以宁先生家中拜访时的情形,厉老师赠送他两本书《罗马拜占庭经济史》(上、下),“像厉老师这样改革里程碑式的学者,能够沉下心来研究罗马拜占庭的经济史,让人肃然起敬。”他说,“签名签上他和夫人的名字,也给我留下深刻印象。”

学院之远,庙堂之高

同时,这段经历也让厉以宁对中国的现实经济问题有了切身的感受。“在大学阶段,我曾对波兰经济学家兰格提出的在计划经济和市场经济之间存在第三条道路的观点产生了兴趣,但‘文革’中的经历使我看到了苏联模式给中国经济带来的种种弊端,也发现了兰格理论的局限性。这些感受可以说是在经历了那一系列磨难后的最大收获。”北大光华管理学院编撰的《兼容并蓄终宽阔:厉以宁社会实践纪实》一书,记述了他对这段人生经历的思考。

1978年,改革开放的春风吹起,中国这艘大船开始了人类经济历史上前所未有的一次“改革远航”。回到北大经济系教学岗位上的厉以宁,承担了为“文革”后第一代大学生进行现代经济学思想启蒙的角色。他讲述经济学理论时非常富于逻辑和条理,同时又深入浅出,生动形象。例如,他说过“三个和尚挑水吃”的故事:第一座庙里,三个和尚一人挑一段,三人一起合作把水挑满了,这个故事说的是协作;第二座庙里,老和尚引进了新的机制,谁挑得多给谁晚饭加菜,三个小和尚你追我赶,一会儿就把水挑满了,这个故事说的是体制改革;第三座庙里,小和尚们把后山上的竹子砍了做成一个输水管道,又在河边装一个轱辘,三人在不同的地点协作完成舀水-灌水-装缸的工作,都不需要奔波挑水。这个故事说的则是技术创新。

1997年5月厉以宁在北京大学作学术报告,讲桌前面都坐满了学生

尽管在北大的一方讲堂上,厉以宁已是一代学子心中的思想先锋,但是燕园的三尺书斋外,中国经济变革的风云已起。这时的厉以宁决定,将经济史研究的工作暂停下来,应该更多地研究中国的现实问题。这个现实的问题就是:中国未来经济发展的路径是什么?

1980年4月,在中共中央书记处研究室与国家劳动总局联合召开的劳动工资座谈会上,厉以宁提出,应该用“新型公有制”——股份制来取代传统国有制。此后,他持续多年为股份制改革奔走呼号,这也是他之所以被称为“厉股份”的由来。

实际上,当时也有不少经济学家闯入产权改革“禁区”,而中国经济的两类“非均衡”才是厉以宁先生真正意义上的学术创见。然而,“厉股份”凭借出色的胆气和智慧,成为了彼时主张所有制改革的思想流派中当之无愧的擎旗者,与主张价格优先的整体配套改革的另一派经济学家,尤其是其中的代表人物——被称为“吴市场”的著名经济学家吴敬琏教授在整个80年代中形成了多次论战。最终,他们的经济思想也在不同阶段、不同层面上付诸实践,在时代的洪流中汇聚凝结成了中国特色社会主义市场经济的骨骼和血肉,难以分割。

无论后世如何看待,这始终是历史的选择。或许正如财经作家吴晓波所说,中国的经济改革如同一盘不得悔棋的伟大棋局,谁也无法回到过去再次复盘。甚至在后来的时间段里,即便再重新找回当年的思想,也因时空的斗转、条件的变幻、民众预期的不同而失去了现实的意义。

“真理越辩越明”

从1988年开始,厉以宁担任全国人大常委会委员长达15年。1998年12月,在九届全国人大常委会第六次会议上,由他担任起草组组长的《证券法》历经6年酝酿后高票通过。上世纪90年代初,上海、深圳两家证券交易所相继成立,股份制的观念随着交易的开展渐渐“飞入寻常百姓家”。

1994年,北京大学工商管理学院正式成立,后来冠名为光华管理学院,厉以宁担任首任院长,曹凤岐等学者担任副院长。毕业于光华管理学院的E20研究院执行院长薛涛向《华夏时报》记者回忆,2003年他MBA课程的开学第一课是一个最珍贵的组合大课,厉以宁教授、曹凤岐教授和时任院长张维迎教授轮番上场,厉老的中国特色社会主义市场经济学讲的是非均衡发展理论,曹老讲的市场化股份制改革。

2003年10月,厉以宁在家中写作

而课堂外,2003年厉以宁进入全国政协经济委员会后,将目光转向了民营经济。经过从2003年下半年到2014年2月的调研,以他为组长的调研组形成一份长达17页的调查报告。一年后,被称为“非公36条”的《国务院关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的若干意见》审议通过后正式对外公布,以政策文件的形式,将解决非公经济所有制歧视问题、放宽非公经济市场准入等措施固定了下来。从此,他身上又多了一个“厉民营”的称号。

滕泰解释,伟大的改革实践,首先是要有人民群众的实践探索和政治家的勇气,同时也离不开理论家的呼吁和研究。如果没有理论认识上的突破,实践发展就会受到束缚,这也是为何厉以宁这一代经济学家在改革开放初期能够发挥里程碑式的重要作用。

回想起就读北大光华的时光,薛涛感叹,2003到2005年是一个黄金年代,之于光华,也之于光华的这些著名学者。当时,厉以宁先生倡导的股份制市场化改革已经完全确认了, “某种意义上来说,当时主导光华市场派的‘三杰’,他们人生都达到了价值观的巅峰。不仅是说社会地位,而且是他们的见解和价值观上都受到了社会的普遍关注。”

在历史的车轮滚滚向前的年代里,没有人是输家。多年后,2008年年初的北大光华新年论坛上,厉、吴两位中国经济改革的推动者重新坐在一起,评论改革开放30年的成败得失。当被问起二人之间的学术分歧时,厉以宁回应道:“他说的也有道理。”台下一片笑声。

“厉先生曾经写过,一部经济学说的发展史,就是不同历史时期关于经济中热点问题争鸣的历史。只要大家都在为国家的经济发展投入心血,经济学家的争鸣是有益于经济学繁荣的,真理越辩越明。”尹俊告诉《华夏时报》记者。

吴敬琏在当天的讨论中也表示,经济学家所秉持的原则是思想自由、学术独立,要提倡在一个共同的目标下,不同的观点和意见进行讨论的风气,这个目标就是为了推进改革,为了建立一个法治的市场经济,为了振兴中华。

新一代人的使命

作为中国经济学界的一面大旗,厉以宁50多年的教学生涯里已是桃李满天下。他的学生中有出色的政治家、有大型央企国企的掌舵人、有已经成名的中青年经济学家,当然也有很多在普通岗位上耕耘的年轻人。但是,厉以宁对这些学生一视同仁,一样地无私付出,就像他的诗词里写的,“此身甘愿做人梯”。

2018年,88岁高龄的厉以宁先生应上海复旦大学经济学院院长张军教授邀请,平生首次来到复旦大学演讲。在学生的搀扶下,厉以宁在讲台上坐着发表演讲,但中途还是因为身体不舒服,住进了附近的长海医院。虽然检查后没有大碍,但这一病却耽误了早先定好要回京参加学生尹俊婚礼的行程。令尹俊尤为感动的是,虽然先生没能回京证婚,但还在病榻上写下了一首词《人月圆》,发来作为祝贺。

近年来,年事已高的厉先生将大部分时间花在撰写回忆录上,说要“慢慢写”。尹俊记得几年前他陪厉先生参加活动时的一次聊天:在车上,厉先生问,“你说我现在最重要的是什么?”他说,“是健康?”先生说:“是时间,我还有许多事情要做。”然而遗憾的是,这部回忆录还是没能在先生的有生之年全部完成。

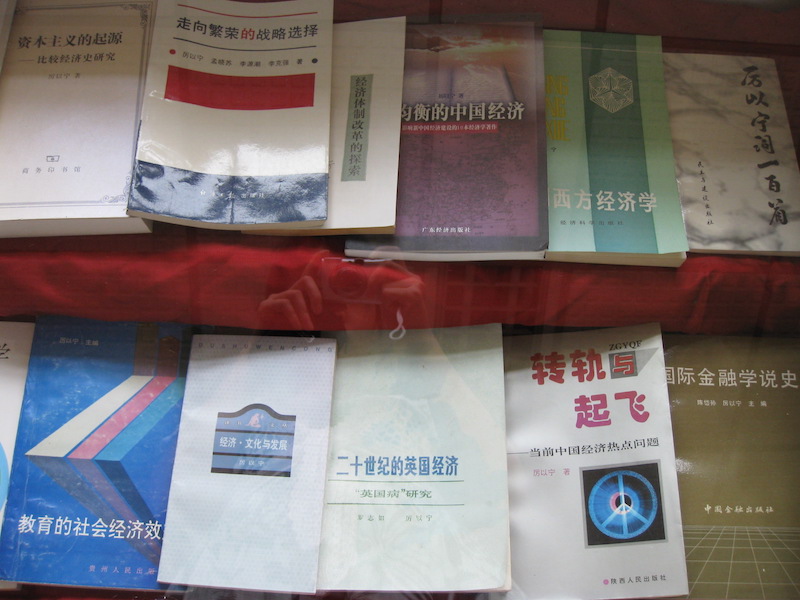

厉以宁先生的部分著作

近年来,在大师级经济学家纷纷步入耄耋之年后,伴随着经济体制改革逐渐走向深水区,经济学家论辩的声音似乎缺少了过去那样的热烈和激昂。最近的一次,如果不算上2018年末学术界对“民营经济退场论”众口一词的批驳,还要追溯到2016年左右,林毅夫和张维迎两位正值理论研究盛年的经济学家围绕产业政策展开的辩论。

“每一代学者都有每一代的使命。”滕泰向记者表示,突破传统观念桎梏,提倡股份制、市场化改革是厉先生那一代经济学家的使命,而在新的发展阶段,中国经济又面临新的深度转型挑战。在多年来投资过剩、低效的情况下,如何推动从投资驱动为主向消费驱动为主的国民经济支出结构和相应的收入结构深度转型,同样需要巨大的理论认识转变和改革智慧。

“经济”二字的由来,本就是18世纪日本学者在翻译西方著作中的“Economy”一词时,借用了中国古汉语的“经世济民”一词简化而来。经济学的归宿,也不该是故纸堆,而是贴近国事之要。这也是厉以宁这一代学者为后辈经济学者留下的重要启示。

从1978年出发驶往未来的中国经济大船,仍在无边的大海上航行,有时风平浪静,有时波涛汹涌。曾经为之掌舵的大师已逝,前方未知的急流或险滩,都留待新一代学者去挑战和冒险。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)