推多项促销活动,华为“下海”抢食支付蛋糕

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 付乐 冉学东 北京摄影报道

华为支付业务迎来新进展。

央行网站近日显示,同意深圳市讯联智付网络有限公司(下称“讯联智付”)变更公司名称为“花瓣支付(深圳)有限公司”(下称“花瓣支付”)。

“目前来看,支付牌照对大厂而言已经是必备的基础服务牌照之一。从品牌战略来讲,更名成功可能标志着,华为支付为下一阶段更大范围的推广做好了准备。”10月17日,博通分析金融行业资深分析师王蓬博对《华夏时报》记者表示,华为支付在C端还是依托华为手机的体系进行服务,而B端扩展性相对较强,上下游产业机构都可进行服务。

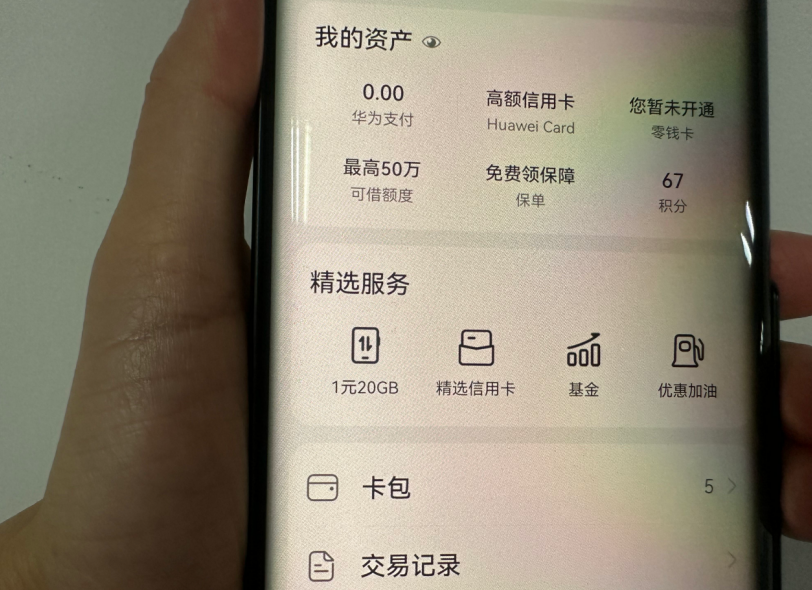

《华夏时报》记者在开通了华为支付的过程中,需填写相关信息,上传身份证照片、绑定银行卡等。此外,华为支付页面仍显示“本服务由讯联智付(华为支付)提供”,目前尚未更名。

“讯联智付”改名“花瓣支付”

“将支付机构名称更改为已注册商标‘花瓣 ’,从外观上与华为品牌 LOGO 更为契合,具有一定的用户辨识度,对华为在支付业务上的布局有一定意义。" 支付对大厂来说,已经是必备的基础服务牌照之一 。"王蓬博表示。

讯联智付是华为旗下支付机构,注册资本2亿元,最早由中兴软件有限责任公司出资,成立于2013年6月,2014年获得中国人民银行《支付业务许可证》,获准开展互联网支付、移动电话支付、数字电视支付等业务,但在后来主动终止了“数字电视支付”业务。

2018年1月,讯联智付发生股东变更,中兴软件彻底退出,就此成为上海沃芮欧信息科技有限公司全资子公司。2021年3月,华为完成对深圳迅联智付100%股权的收购,正式拿下支付牌照。去年6月华为“花瓣支付”商标成功注册,有效期至2032年06月20日。

以华为钱包为管理入口,华为支付为个人用户提供余额支付、银行卡支付、红包、交通卡充值、手机充值、提现等服务,支持部分联运应用以及支持华为音乐、华为主题、华为云空间使用。

从华为钱包布局的金融业务来看,主要涵盖保险、借贷、信用卡、基金、理财等服务。华为2022年年报显示,华为钱包月活跃用户超过1亿。

在支持的消费场景方面,华为支付已经与小芒电商、芒果TV、易加油、有道云笔记、喜马拉雅精品阅读、懒人畅听、PP视频等千家企业合作。

此外,记者在开通华为支付的过程中,发现其推出了多款促消费活动,如首绑银行卡支付满5元立减5元、单笔订单满1元享笔笔立减等。另在10月17日,华为支付界面出现“根据中国人民银行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关要求,您需要上传证件完善个人信息,以正常使用华为支付相关功能。”而上述提醒并没有出现在10月16日的界面。

金融板块或成手机生态下个赢利点

回顾华为支付业务发展历程,华为终端云服务支付事业群总裁马传勇曾对媒体表示,华为进入移动支付市场的目的是为了开拓新的支付场景增量,华为支付是构建鸿蒙生态的基础设施,借助鸿蒙系统的多端协同,华为支付可实现跨端、多屏之间的便捷操作。

值得一提的是,目前微信支付和支付宝已占据国内支付市场90%以上的份额,而华为支付业务负责人此前接受媒体采访时也曾表示,华为支付与微信支付和支付宝并不是竞争关系,它们都是华为的合作伙伴,华为支付目前主要聚焦在用户体验创新和提升上,定位于创新的全场景支付平台。

在业内看来,作为基础服务行业,支付行业整体格局将保持稳定,经过多年竞争后的产业链链路将更加清晰。华为入场短期内不会改变行业的格局,消化内部可转换用户,搭建合规可持续的技术系统就需要很长时间。随着互联互通的持续推进,各大移动流量入口纷纷推出自身的支付钱包进行用户转化,未来也存在逐渐瓦解现有支付产业格局的可能性,但预计也要等待新一代的技术革新带动用户转移。

支付牌照对大厂而言,已经是必备的基础服务牌照之一。除了华为,滴滴、京东、小米、唯品会、拼多多等大厂均手握支付牌照。

易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮认为,近年来,支付牌照已成互联网及产业巨头竞逐的赛场,华为的入局既能够提升整个支付市场的活力,也表明支付牌照对于巨头而言存在较高的商业价值。

关于如何构建花瓣支付自身核心竞争力?王蓬博建议从基础入手,注意合规性建设,短期内不要盲目扩张投入,考虑营收平衡良性发展。同时也可以考虑利用支付带动和串联起自身对供应链厂商的影响,做大做强供应链金融和对C端用户的消费金融。

此外,王蓬博指出,金融版块将成为手机生态下一个赢利点,手机厂商天然拥有广大的C端用户,又控制着相关的上下游软硬件生态体系,因此很自然的就能发展起相关的消费金融、保险和供应链金融产品。此外也要满足贷款服务等方面的要求,特别是杠杆率和展业范围的相关规定。

责任编辑:孟俊莲 主编:张志伟

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)